Продолжаем публиковать исследовательские работы участников Афанасьевских чтений.

МЕМОРИАЛЬНОЕ МЕСТЕЧКО – МИША-ЯГ

Миша-Яг – забытая, заброшенная станция в 11 километрах севернее г. Печоры. Здесь, в далекие 1940-е годы, действовал лагерный лазарет № 2, где часть своего срока отбывали видные представители советской интеллигенции – Петр Иванович Лукирский и Николай Александрович Вериго.

Петр Иванович Лукирский (13.12.1894 – 11.1954) – выдающийся советский физик-экспериментатор, академик Академии наук СССР. Основные работы посвящены физической электронике, физике рентгеновских лучей, ядерной физике. Опубликовал свыше 50 научных работ и монографий по различным разделам физики. Создал научную школу физиков-экспериментаторов.

2 апреля 1938 года Петр Иванович Лукирский был арестован по ложному обвинению за участие в «контрреволюционной группе под руководством В. Р. Бурсиана». 2 сентября 1938 был приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в Усольлаг (г. Соликамск). Летом 1941 года попал в Печору.

Из воспоминаний П. И. Лукирского: «Но вот с июня 1941 года все изменилось! Посадили в теплушки и повезли… повезли… неведомо куда… Только позднее узнали о войне с немцами… Да, а потом была Печора, лесоповал…». Почти без еды и питья, стиснутые как в трамвае в «час пик», Петр Иванович и его спутники ехали больше месяца. Сразу после своего приезда в Печору, Петр Иванович оказался на станции Мишаяг в лазарете № 2 1-го отделения Печжелдорлага, где содержались истощенные и больные заключенные, находившиеся на грани жизни и смерти.

«Убитый испытаниями, растоптанный суровой реальностью лагерей, сгорбленный и молчаливый…», – так описывали Петра Ивановича его товарищи по заключению в первые месяцы пребывания в Мишаяге. Петру Ивановичу помогло знание латинского языка, после выздоровления его определили в аптеку при лагерной больнице. Вот что вспоминает медсестра лазарета Мария Ивановна Комлева о И. П. Лукирском «Борис Васильевич (Комлев) лечил его, а потом хлопотал, чтобы оставили при санчасти, ссылаясь на знание Петром Ивановичем латыни и понимая, что нужно спасать этого уже не молодого человека. И вот всемирно известный ученый получает должность санитара аптеки и прозвище «дед»… Ожил Петр Иванович благодаря Зильберу, вовлекшему его в активную научную деятельность – и преобразился человек».

Лев Александрович Зильбер, всемирно известный ученый-вирусолог и иммунолог, а в то время лагерный врач, занимался производством препаратов для лечения авитаминозов и дистрофии. Дрожжи, полученные при определенной обработке ягеля, являлись источником витаминов. При подкожном введении они помогали справиться с тяжелыми формами дистрофии и, таким образом, спасти жизни заключенных. При увеличении производства препаратов возникла проблема их транспортировки. Л. А. Зильбер привлек Петра Ивановича к разработке герметичных пробок для бутылок с инъекционными дрожжевыми препаратами. «…Вместе с членом-корреспондентом АН профессором П. И. Лукирским мы научились обрабатывать кору так, что она оставалась эластичной на 2-3 недели. Этого было достаточно, чтобы послать дрожжи в соседние лазареты…» – писал в своем письме к родным Л. А. Зильбер.

2 августа 1942 года было принято решение об освобождении и полной реабилитации П. И. Лукирского. Фактическое освобождение состоялось лишь в октябре 1942 года. Профессор В. Н. Лепешинская, вспоминает: «Помню рассказ Петра Ивановича об освобождении. Вызвали его к лагерному начальству, сказали, что дело его пересмотрено, и объявили об освобождении. П. И. не сказал ни слова, взял бумаги, буханку хлеба на дорогу и пошел тайгой до ближайшей станции железной дороги (70 км). Этот путь был очень опасен: по тайге бродили бежавшие из лагерей уголовники… Но П. И. благополучно добрел до станции и сумел втиснуться в проходивший поезд, который довез его до крупной станции, откуда шли поезда на «Большую землю» …»

После освобождения Петр Иванович продолжил свою научную и педагогическую деятельность, работая до конца своих дней в Ленинградском Физико-техническом институте, Радиевом институте АН СССР и в Ленинградском политехническом институте.

В траурные дни ноября 1954 г. в адрес институтов, где работал П. И. Лукирский, и в адрес его семьи поступило множество сочувственных телеграмм из многих городов Советского Союза, а также из-за рубежа. Пришла телеграмма и из печорского лагеря: «Как он мог умереть на воле, когда он и здесь так любил жить» (со слов К. П. Лукирской, дочери Лукирского).

Некипелова Наталья, Ивановский Константин

студенты гр. 201 ГПОУ «ППЭТ».

Руководитель: Е.В. Тарасенко, преподаватель

Доклад на Ⅷ региональных Афанасьевских чтениях 26.10.2024 г.

Антон Павлович Чехов когда-то написал: «Профессия врача подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это. Вместе с тем, врач – это спасатель, и он должен быть готов в любое время суток прийти по первому зову страждущего, он сам сделал такой выбор, и другого ему уже не дано».

Таким врачом был Вериго Николай Александрович.

К сожалению, информации об этом замечательном человеке очень мало. Заметки о нем включены в книги: «Времена не выбирают…» и «Вглядываясь в прошлое».

Вериго Николай Александрович, родился в 1894 г., дата смерти не известна. Его судьба, как и многих профессионалов-медиков, сложилась трагично. Попав по ложному обвинению в лагеря, он долгое время не мог заниматься своей прямой деятельностью. Начальник колонны Шапиро, несмотря на прямое указание профессии в формуляре, вынесла вердикт: «Никакой он не врач. Спрашиваю, какие порошки помогают при головной боли, а он, представьте, не знает. Я-то знаю, что аспирин, но слышу в ответ, что надо знать, от чего голова болит». Да и приписываемая ему статья была грозной – обвинение в вооружённом сопротивлении властям, пособничестве немцам. В итоге Николая Александровича направили на общие работы.

Вериго – мужчина крупный, таким приходилось особенно трудно, питания не хватало. Истощенного вконец, с белковыми отеками, его комиссовали с колонны в лазарет № 2. Так он оказался в Миша-Яге. Николая Александровича спасли, поставили на ноги, и здесь судьба вновь сделала круто й поворот.

Привели больного охранника с «острым животом». Оперировать предложили Вериго. «Он стал мыть руки. По тому, как мыл, уже видно, что хирург. Скальпель взял – определили: опытный. Сделал не разрез – разрезик. Все насторожились, уж очень мал. А ручищи огромные. Нежно так вынимает желудок, все зачарованно смотрят – кудесник. А шов наложил – зааплодировали. После этого случая пошла о нем слава большого хирурга».

Не меньшим специалистом Н.А. Вериго был и в области гинекологии.

В 1948 году на базе НИБ открыли Печорскую клиническую больницу (ПКБ) «Печорстроя». Операционной не было. «В небольшой комнате производилась так называемая «малая хирургия», т.е. несложные операции различных видов. Был только амбулаторный прием. Две молодых специалистки Н.Н. Белова и Л.А. Байкова были первыми хирургами, которых узнали жители железнодорожной части города. А затем сюда пришел опытный хирург Николай Александрович Вериго».

В 1954 году в Печоре вступило в строй новое медицинское учреждение, впоследствии железнодорожная больница № 8. Среди прочих здесь было хирургическое отделение, оборудованное по последнему слову медицинской техники. Заведующим его стал Николай Александрович Вериго. Под его рукой значительно вырос и окреп коллектив хирургического отделения. Он стремился воспитать квалифицированных специалистов, постоянно совершенствующих свое мастерство. В отделении все – от санитарок до врачей – жили единой целью: «облегчить человеческие страдания, вернуть человеку здоровье и сохранить ему жизнь».

Николай Александрович Вериго оставался заведующим хирургическим отделением железнодорожной больницы до конца 1950-х годов. А в самых сложных случаях его приглашали на операции в Центральную районную больницу. В Печоре не было хирурга равного ему.

В 1960 году Николай Александрович уехал в Сухуми. Дальнейшая его судьба, к сожалению, не известна.

Тихомиров Арсений, студент гр. 220 ГПОУ «ППЭТ»

Руководитель: Т.А. Артеева, педагог-библиотекарь

Доклад на Ⅷ региональных Афанасьевских чтениях 26.10.2024 г.

В лазарет № 2 первого отделения Северо-Печорского железнодорожного лагеря поступали больные заключенные со строительства железной дороги на участке Печора-Аранец. В 1940-1941 гг. основными диагнозами были дистрофия, авитаминоз, пеллагра. С 1943 г. лазарет № 2 специализировался на туберкулезных больных, которых свозили сюда со всего лагеря. Миша-Яг стал последним пристанищем людей разных национальностей. Общее число погребенных здесь неизвестно. Это самое крупное массовое захоронение в Республике Коми.

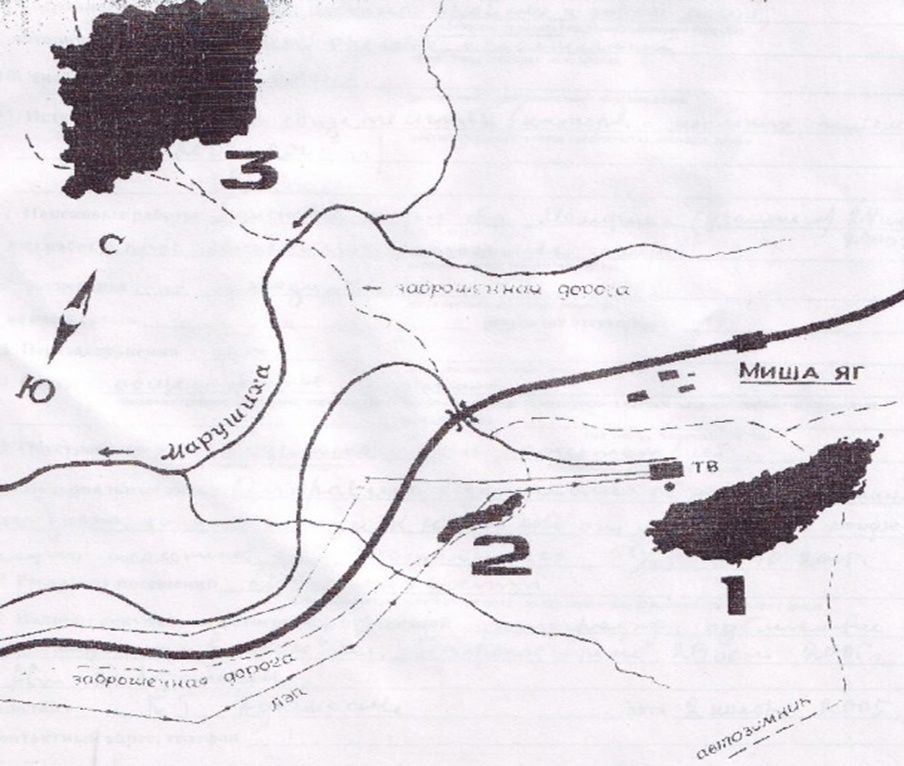

Изучение массовых захоронений в районе Миша-Яга началось Печорским отделением общества «Мемориал» летом 1998 г. при участии администрации г. Печора. Выявлено три очага захоронений, датируемых 1940-1957 гг., составлена карта-схема.

Первое кладбище насчитывает 350–400 братских могил, в каждой из которых погребено 10–25 человек. Частично сохранились колышки с дощечками, помеченными стандартным шифром. Также обнаружены ямы, помеченные двумя и более колышками, – предположительно многократное погребение в одной и той же яме. Также на этом кладбище находится компактное захоронение интернированных польских военнослужащих, временно содержавшихся в Севпечлаге. Второе кладбище насчитывает около 120 братских захоронений и могильных рвов, частично перекрывающих друг друга. Захоронения не маркированы. Третье кладбище насчитывает около 7,5 тысяч индивидуальных могил, а также 22 большие могилы, возможно, братские захоронения. Некоторые из могил, относящиеся к периоду 1950-х, отмечены крестами. Во всех трех случаях границы захоронений не обозначены.

В 2001 году печорский и сыктывкарский поисковые отряды совместно установили деревянный поминальный крест (впоследствии он обветшал и упал).

29 октября 2012 года, накануне Дня памяти жертв репрессий, по инициативе бригады путейских рабочих 9-го линейного участка ПЧ-33 (г. Печора) состоялось церемония открытия памятника строителям Северо-Печорской железной дороги тысячам узников Печорлага, похороненным на одном из кладбищ лазарета №2. Крест, получивший название “Крест Плунге”, сделан под руководством дорожного мастера Евгения Петровича Плунге, сына репрессированных, он же выделил средства на его изготовление.

Дуркина Карина, студентка гр. С-102 ГПОУ «ППЭТ»

Руководитель: О.А. Сайдалиева, преподаватель

Доклад на Ⅷ региональных Афанасьевских чтениях 26.10.2024 г.

Петр Иванович Лукирский

Вериго Николай Александрович